Historique du nom: Le fié de Marçay (1348-1398, Cartulaire de l’archevêché de Tours, charte 180), Le fief de Marçay jadis appelé Beauçay (1405), L’hostel noble, fief, terre, seigneurie et justice de Marçay (1525, Aveu), Le château fort de Marçay (1619, Archives nationales, Y160-77), Le fief et seigneurie de Marçay (1639, Rôle des fiefs de Touraine, rôle de Chinon), Marcé (1685, Archives 37, C603), La seigneurie de Marsay (1725, Archives 37, C603), La seigneurie de Marsay (1745, Archives 37, C603), Le fief, terre et seigneurie de Marsay (1749, Archives 37, C603), Le fief et seigneurie de Marçay (1775, Archives 37, C587-9-10), Chateau (XVIIIe siècle, Carte de Cassini), La maison et métairie de Marçay (1802, acte Herion/Chinon), Château (1820, Carte de l'état-major), Château de Marçay (1834, Cadastre B1), La terre de Marçay (1861, acte Scoumanne/Tours), Le Château (1957, Cadastre B1), Le Château (2013, Carte IGN).

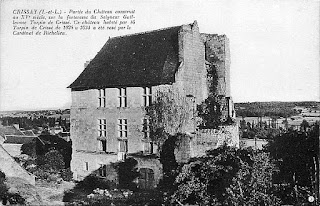

Ce château constituait un fief relevant de Loudun, à foi et hommage lige, et 30 jours de garde. En 1639, ce fief avait un revenu annuel de 25 livres. Gaudin de Ramefort, chevalier banneret de Touraine en 1213, fut le premier seigneur connu. Hugues de Beauçay était, en 1260, possesseur de la seigneurie qui portait alors son nom. Dans un aveu du 12 mars 1405, Jean de Faye, écuyer, rendit hommage pour son fief de Marçay jadis appelé Beauçay, au duc d'Anjou, roi de Sicile et de Jérusalem, seigneur de Loudun. René de Faye et sa femme, Jeanne de Vertou, vendirent de fief, le 9 avril 1525, à René Bastarnay, baron du Bouchage, seigneur de Montrésor et de Bridoré. Les Bastarnay possédaient encore Marçay à la fin du XVIe siècle, puisque Françoise de Bastarnay fit dresser, le 3 mars 1599, un estat du chastel lez Chinon, à la suite des événements de 1597 qui l'avaient sérieusement endommagé.

Simon le Bossu, conseiller du roi, maître ordinaire en la Chambre des Comptes de Paris, rendit hommage à Henri IV le 6 juillet 1606. Son fils, Séraphin le Bossu, se maria, le 27 décembre 1629, avec Élisabeth Tronson. Il mourut en avril 1657 à peu près ruiné et laissant de grosses dettes. Lors de l'enquête sur la recherche de la noblesse, Alexandre Louis le Bossu, l'un de ses héritiers comparut le 5 octobre 1667 en tant que seigneur de Marcé et de Bois du Chillou et maintint sa qualité d'écuyer. Mais, le 21 mars 1668, ses propriétés avaient été saisies à la demande des religieuses de Champigny qui réclamaient le montant de la pension des ses sœurs, religieuses en ce couvent, qui n'avait jamais été payée, ainsi que des Ursulines de Loudun et du seigneurs de Bellefontaine, ses créanciers. Le procès qui s'ensuivit dura plus d'un demi-siècle et aboutit à la mise en adjudication du château par le bailliage de Loudun. Le 7 avril 1723, Françoise Dreux, veuve de Charles Odart, et Marie Dreux, filles du seigneur de Bellefontaine, furent déclarées adjudicataires de la terre de Marçay que leur famille garda pendant tout le XVIIIe siècle. Toutes deux rendirent foi et hommage au roi, pour raison de la terre et seigneurie de Marçay, le 3 mars 1724, par procuration spéciale donnée à Étienne Petiteau. En 1760, la marraine d'une cloche de l'église de Marçai était Geneviève Marie de Beaulieu, veuve de Pierre de Dreux, écuyer, seigneur de Marçay, conseiller secret du roi, et le parrain était Antoine Charles Henry d'Arcemalle, chevalier, baron du Langon, marquis d'Arcemalle, seigneur de Marçay. Il avait épousé, le 18 mai 1737, Marie Anne Dreux qui était veuve lorsqu'elle rendit aveu le 1er avril 1775. Elle y déclarait avoir reçu Marçay à titre successif de feu messire Charles Dreux son frère. Elle décéda le 12 février 1799 et ses héritiers mirent ses biens aux enchères. La vente eut lieu le 15 juillet 1802 en l'étude de maître Pean, notaire à Chinon. Luc Gilbert de Fontenay se porta acquéreur de la terre et du château de Marçay. La propriété passa ensuite à la famille d'Espinay, héritière de Luc Gilbert.

De 1968 à 1971, René d'Espinay et son associé M. Gangnat, architecte, restaurèrent le château qui, devenu un hôtel, ouvrit ses portes au public le samedi 3 avril 1971.

Marçay par Tourainissime

💙 Hôtel 4 étoiles